Written by Saki Kimura

バンクーバー空港から屋外へ出ると、北緯49度、10月の冷気が胸を冷やした。ショートメッセージで待ち合わせの目印を訊けば、「見たらわかる」という返事。シャトル乗り場から横断歩道の向こうを見やると、紺色の法被(はっぴ)を着た男性がこちらへ向かってくるところだった。

空港前の立体駐車場に停められた営業用車に乗り込む。運転席にて、初対面とは思えない軽快な調子で話す横顔を眺めながら、ツイッターのY.Kasugaiさんだ、と思う。

カナダのBC(ブリティッシュ・コロンビア)州リッチモンドでローカル酒造「YK3 Sake Producer」の杜氏を務めるY.Kasugai──春日井敬明(かすがい・よしあき)さんは、ツイッターのSAKEファンのあいだではちょっとした有名人だ。ユニークなバックグラウンド、個性あふれる語り口、アツいSAKE論──しかし、その素性はよくわかっていない。

「BC州の広さは日本の2.5倍だけど、人口は長野県と岐阜県を足したくらい。アルコールは州の管轄下にあって、その象徴が『BCリカーストア』と呼ばれる州直営の酒販店。そのうち50店が、メトロバンクーバーと呼ばれる神奈川県くらいの大きさのエリアに集中してるんだよ」

酒造へ向かう車の中で、BC州のアルコール事情についてレクチャーしてくれる春日井さん。都道府県のたとえは検索してみれば確かにほとんど説明どおりで、相手がイメージしやすい例を考えて並べてくれるところにサービス精神の高さを感じる。

19世紀後半から20世紀初頭の禁酒法の名残が強いBC州。カナダ国内の他州が経済政策のために酒類ビジネスを民営化しつつある一方で、いまだに厳しい制約を設けている。

春日井さん曰く、BC州で流通する酒類にはすべて「SKU (Stock Keeping Unit)」のコードが登録され、その動向はすべて政府に把握されることになる。州直営のBCリカーストアで取り扱ってもらうためには、これに加えて「Listing」と呼ばれる登録が別途必要になる。

「SAKEを家で飲む」という文化が定着していない海外市場において、SAKEはレストランで消費されるものだが、レストランはBCリカーストアからしかアルコールを仕入れることができない。それゆえ、BCリカーストアで取り扱ってもらうためのListing登録は不可欠なのだが、厳しい審査があるうえ、潜り抜けたところで店頭に並べてもらえるとは限らないという。

「お店の棚に陳列されているものは単品で購入できるけれど、それ以外はケース単位のみ」。フロントガラスを見つめながら、ため息をつく春日井さん。たとえレストランへ営業を行い、YK3の商品を気に入ってもらえたとしても、仕入れ先のBCリカーストアの店頭に並んでいない場合、レストランは在庫からケース単位での購入を求められる。「SAKEがケース単位でしか購入できないっていうのは、カナダの状況だとあまり現実的じゃないんだよね……」。

「カナダの酒税はあまり高くないけれど、州の第三セクターに入る手数料のようなものが高額。例えばうちが10ドルで卸すと、販売価格は27ドルくらいになっちゃう」「にもかかわらず、レストランへの配送はメーカーが自分たちで行わなくちゃいけない……」──醸造所へと向かう道中、あらゆる不満が噴き出す春日井さん。

しかし──そもそもそんな厳しい場所で、なぜ春日井さんはSAKEを造っているのだろうか?

春日井さんがバンクーバーでSAKE造りを始めるに至った背景には、ここに書けないさまざまな事情が絡み合っている。書けることだけを書いてゆけば、以下のようになる。

大学卒業後、春日井さんは電子機器メーカー「オリンパス」に就職。そんな中、唎酒師の資格に興味を持って訪れた講演会で、とある酒造の社長の「酒造業界に若者がいなくて困っている」という話を聞いた。

春日井さんの出身地は新潟県に次ぐ酒造数を誇る長野県。「地元に戻って酒造りがしてみたい」──そう考えた春日井さんは、「オリンパスほどの大企業を辞めるとは何事か」という批判を受けながら転職活動を開始。現地で紹介を受け、長野県内のとある酒蔵に勤めはじめる。

その後、「カナダで酒蔵を立ち上げるため、造り手を探している」と声がかかり、2007年に渡加。ナイプロという現地企業で「Keyope(清っぺ)」というSAKEを製造しはじめるが、2012年、経営難から同社は閉鎖を遂げてしまう。

そんな事態を受け、起業家兼コンサルタントの小林友紀さん、ニュージーランドの酒造「全黒」の創業者である河村祥宏さん、そして春日井さんがタッグを組んで新たに立ち上げたのが、現在の「YK3 Sake Producer」だ。この社名は、3人のイニシャルが偶然同じ「YK」だったことに由来している。

カナダ・バンクーバーは戦前から日本人が移住した地域であり、アジア系文化が発達している。さらに、水道から軟水が出てくる、気候は冷涼など、環境は酒造りにぴったりだ。日本では新規事業者のSAKEの製造を認めていないこともあり、バンクーバーでの酒造計画を立てる醸造関係者は春日井さんの周囲以外にもいたという。

しかし、ふたを開けてみれば、BC州の酒類ビジネスは試練の連続。言ってしまえば「引き返せない状況」の中で、春日井さんはSAKE造りを続けている……と、いうことらしい。

YK3 Sake Producerが醸造所を構えるのはリッチモンド市の南、レストランやスーパーマーケット、フィットネス・クラブなどが軒を連ねるショッピングセンターのほど近く。リッチモンド市はメトロバンクーバーという都市圏に所属しており、人口の50%以上を中国系が占めるエリアだ(日系は約2%)。

平屋建ての商業ビル郡の一角に、目を凝らすと「YK3 Sake Producer」と書かれた小さな看板が。「大きな看板は飲酒を推進するからダメだって叱られるんだよ」、という説明(愚痴?)を聞かされながら扉を開けると、テーブルと棚の置かれた事務所のような空間が広がっていた。

酒蔵見学は受け付けているんですか? と尋ねると、「BC州では食品を作る施設の消毒はブリーチが基本。『微生物に影響するから熱湯殺菌させてくれ』と言ったら、交換条件としてお客さんを入れちゃダメと言われた。人の出入りが多いと雑菌が持ち込まれるからって」と語り始める春日井さん。「お客さんに着替えてもらって、長靴を履いてきちんと洗浄もしてもらうから大丈夫って言ったら『バリアフリーに反するからダメ』って……」

あらゆる制約が課されるのは醸造面でも同じだ。この日は地元のブルーベリーとクランベリーを用いたベリー酒の瓶火入れ(加熱処理)作業が行われたが、酒瓶を並べる大鍋の上を見上げると、なぜか大きなレンジフードがついている。

「日本なら蒸気を抜く通気孔さえあればよいけど、ここではガスコンロを設置するならこれも付けなければならないと言われて渋々。油は使わないって言ったんだけどね。保健所の人が点検に来たときに『お前のところのレンジフード、きれいだな』なんて言われてさ。だから油使わないって言ったろ!? って」

多少はルールをごまかしたり、交渉したりしそうなところを、ルールと正面衝突し、徹底的に言うことを聞く。それが春日井流だ。

この日はひとりで20ケース、計240本を瓶詰めし、火入れした。すべて手作業だ。

「瓶詰め機を買おうというアイデアもあったけれど、アメリカや日本から買うのは国境をまたぐからややこしいし、メンテナンスも難しいから、売れるまでは手詰めしよう、と思ってそのまま。フレッシュローテーションで量は少ないし、瓶詰め機よりも結局手詰めのほうが早いんだよ」

機械化によってクオリティは上がるかもしれないが、万一壊れてしまえばメンテナンスの専門業者がカナダまで修理に来るのは難しく、同じクオリティのお酒は作れなくなる──このように、YK3の作業は効率を度外視し、春日井さんがひたすら頑張る、というものが多い。アルコール度数を測定するための蒸留器は、資材を集めて手づくりした。

「専用のヒーターを意味する単語がわからなかったから、電気コンロとステーキの鉄板を引いてる。あとから知ったけど、あれはマントルっていうらしいよ。英語知らないって大変だなぁ(笑)」

春日井さん曰く、現代は醸造機器も機械化されているが、そもそもSAKE造りは機械のない時代から行われてきたもの。「機械に頼るんじゃなく、そもそもの原理を考えて、自分の中でどうできるかを噛み砕いてみるってこと」。

北米のローカル酒蔵では、作業コストから生酒を生産する蔵が多いが、YK3は一回瓶火入れ(瓶に入れた状態での加熱)を行う生貯蔵酒がメイン。これは、BC州内の店舗での保存環境を考えると、生酒で卸せる売り先はごく限られていることが起因している。できたてもおいしいが、熟成するとさらに味がふくらむのは、卸先や買い手がしばらく保管(放置?)することを見越しての設計だ。

ブランド名は「Yu(悠)」。外国人にも発音しやすい単語で、「You(あなた)のためのお酒」という意味が込められている。

原料米は北米のSAKE造りの主戦力であるカリフォルニア産カルローズ米。仕込み水は、バンクーバーの雪解け水を水源とする水道水をフィルターして使用している。

看板商品とも言うべき精米歩合70の純米酒は、メープルやみたらし団子、ナッツを思わせる濃厚な甘みがありながらも、舌の上でスッと切れてゆく。リッチで複雑ながら後口はドライで、和食よりも中華料理や東南アジア料理と合わせてみたくなるユニークな味わいだ。

「日本の人には、『こんなの日本酒じゃない』と言われることもあるけど、原始的な造り方をしているし、昔のSAKEはこういう味がしたんじゃないかな」と春日井さん。「カナダのお客さんの中には、日本で造られたSAKEは『米の味がしない』と言って、うちの酒のほうが好きだと言ってくれる人もいる。『日本と同じような味を造らないんですか?』って訊かれることもあるけど、同じもの造ったって意味ないんだから」。

純米吟醸、にごり酒、全麹仕込み純米酒などのレギュラー商品のほか、期間限定商品も生産。取材時(2019年10月)は、地元のビール醸造所「Fuggle & Warlock Craftworks」とのコラボ商品であるホップ&ゆず酒「勿の雫(ほうのしずく)」がリリースされたばかりだった。

「テイスティングイベントやコラボは積極的にやってる。市場を増やさなければ意味がないから。もともとSAKEが苦手で飲めないと思っていた人の潜在需要を掘り起こすにはどうしたらいいだろう、と考えてるんだ」

醸造所のあるリッチモンドからバンクーバーの中心街へ。ピクリとも動かない渋滞をなんとか抜け、ウェスト・バンクーバーに位置するホースショア・ベイの駐車場に車を停める。SAKEの入ったケースを乗せたカートを引きずり、潮風に法被をはためかせながら、春日井さんはフェリー乗り場へと向かう。

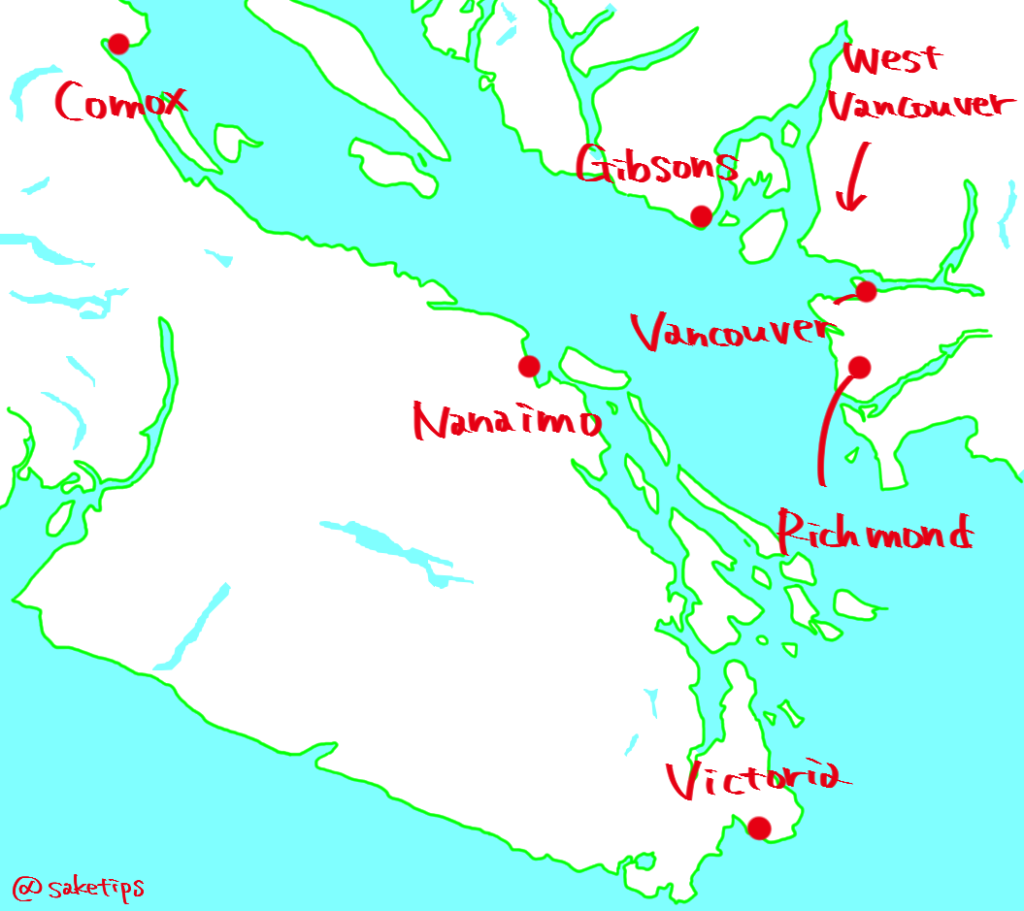

YK3の創設まもなく、市場の新規開拓を目論んだ春日井さんは、フェリーでバンクーバー島へ渡り、ビクトリアのレストランに飛び込み営業を行った。しかし、一度きりの営業で信用を獲得することは難しく、春日井さんは毎月船に乗り、ビクトリアへ通うようになった。交通費を無駄にしないためにも、はじめに訪れたレストランのほか、さまざまな飲食店や個人経営の(州直営でない)酒販店を回った。その結果、現在はナナイモやコモックスなど、ほぼ九州と同じ広さのバンクーバー島のうち、その南半分全域にまで販路を拡大している。

動きはじめたフェリーを波止場に並ぶカモメが見上げている。海に沈みゆく夕日を窓辺から眺めながら、ほら、あそこにカワウソがいる、と春日井さんは海面を指差す。アザラシやオルカ(シャチ)が見られることもあるらしい。対岸にたどり着くころに、客室フロアから階下へ降りる。フェリーは岸へと到達する前から、重い扉を開きはじめる。まだ動いている船内から、深い色の海が揺れるのが見えた。

寒さに肩を竦めながら停留所に並び、バスの到着を待つ。ここはサンシャイン・コーストと呼ばれるエリアの、ギブソンズという村。フェリーが着港した方面以外は山に囲まれており、日はとっぷりと暮れ、空は紫色に染まりはじめた。

「……春日井さん、あなた、何をやっているんですか?」

思わずそんな言葉が口を突く。聞こえたのか聞こえていないのか、春日井さんは首を傾げた。目の前を巡ってゆくのは、とても、SAKE造りを取材にしにきたとは思えない光景。とんだ非日常だ──しかし、春日井さんにとってはこれが日常なのだ。

恰幅のよい女性ドライバーの運転するバスで山道を揺られ、寿司レストラン「Sushi Bar Nagomi」に注文されたケースを下ろし、個人営業のリカーストア「Gramma’s Cold Beer & Wine」へ向かう。

「はじめはうちのSAKEしか置いてなかったのに、他社のSAKEも入れるようになったお店は結構あるんだよ」と春日井さんが言うように、YK3のお酒をきっかけにSAKEを飲むようになったお客さんが、日本からの輸入酒や他国で造られるSAKEを買うようになったというケースはままあるようだ。ローカルSAKEは、それまで飲まなかった海外のゼロ杯層にとって、SAKEへの入り口となる。日本国外で生産されたSAKEの人気が高まれば、その地における日本や他国からのSAKEの消費にもつながってゆくのだ。

海外でのSAKEの認知度は年々高まっており、輸出量も増えている。SAKEは日本の行政にとって最も期待の高まる項目だ。BC州はどうか、と尋ねると、「若干は変わってきたけど」と春日井さんは口ごもる。「カナダは『人種のモザイク』と言われている。日本だったら新聞に乗ればその街の人々に伝わるけど、カナダは街の中でも同じ民族内でしか伝わらない」──カナダにはさまざまな人種が存在するが、互いの文化を尊重し合い、混じり合うことはない。

つまりこうやって、地道に広げてゆくしかない、ということだ。

とっぷりと日の暮れた空の下、港へのバスを待ちながらクラフト醸造所でビールを一杯飲んだ。バスを乗り継ぎ、再びフェリーに乗り、もはやカワウソの影も見当たらない真っ暗な海を渡り、バンクーバー本島へと戻る船の中で、醸造所での会話を思い出した。

「春日井さん、お酒造るの好きですか?」

水場と巨大コンロの間をあくせくと移動する春日井さんを眺めながら、ふとそんなことを訊いた。ほんの少し言葉に詰まったような間のあと、返ってきたのは、「そりゃあ、好きでしょう!」という答えだった。

バンクーバーの夜はよく冷える。夕食を終えた春日井さんは、わたしを宿泊先へ送ったあと、醸造所へと引き返してゆく。

背に腹はかえられぬ、いまさら引き返せない、という事情もあるのだろう──それでも。

この美しく壮大な自然の中でSAKEを造り、自分の足で新たな販路を拓いてゆくこと。いままでSAKEを口にしたことのない人々が、自分の造ったお酒によってその魅力に目覚めること。その高揚感こそ、この法被にバンクーバーの向かい風を切らせているのかもしれない。